Toy Story – Il mondo dei giocattoli nel 1995 non solo incassa 361 milioni di dollari a fronte di 30 milioni di investimento, ma è il primo lungometraggio realizzato totalmente in CGI (computer-generated imagery). L’ha realizzato Pixar, uno Studios situato nell’anonima località di Emeryville, una edge city affacciata sulla Baia di San Francisco che ha la stessa distanza dal centro di Oakland e da Treasure Island (l’isola del tesoro). Pixar Animation Studios però non è arrivata a Toy Story dal nulla, ma è nata come divisione della Lucasfilm di George Lucas e solo nel 1986 è diventata indipendente anche grazie al contributo di John Lasseter. E qui la storia si fa avvincente perché Lasseter è un ex animatore della Disney, che folgorato da Tron e non riuscendo poi a far compiere all’azienda il salto 3D ripiega su Lucasfilm e infine su Pixar. Solo che Disney nel frattempo ha capito che è in atto una rivoluzione. La produzione artistica tradizionale che ha reso indimenticabili titoli come Biancaneve e Pinocchio rischia di essere surclassata da nuove tecniche digitali e soprattutto incapace di soddisfare la rinnovata domanda del mercato. E così inizia un lento corteggiamento proprio nei confronti di Lasseter, ormai considerato un moderno Walt Disney. Lui resiste e rilancia con un’offerta invitante: “Collaboriamo insieme ma coinvolgendo Pixar”. Disney accetta e il primo dei tanti lungometraggi che segneranno la storia di questo sodalizio si chiama… Toy Story.

Nel 2006 The Walt Disney Company acquisisce Pixar per 7,4 miliardi di dollari.

La storia di Disney e Pixar è emblematica per ogni settore in cui è in atto una transizione digitale. Da una parte un’industria matura che ha fatto della creatività artistica un suo elemento chiave di successo e dall’altra una nuova declinazione industriale emergente che grazie alla tecnologia rappresenta la nuova frontiera.

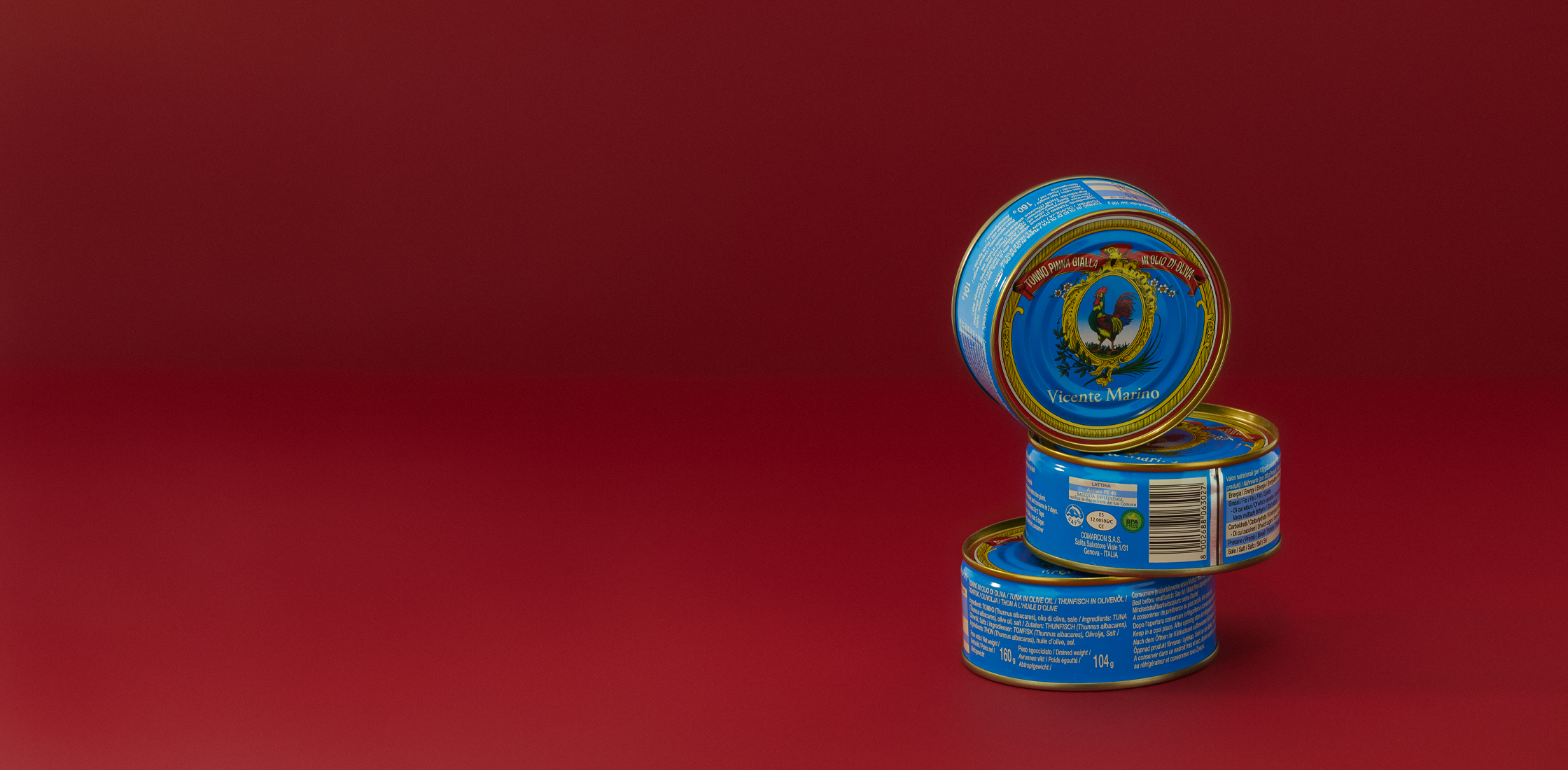

Oggi, come ha riscontrato Hyphen, nella comunicazione visiva relativa al prodotto sta avvenendo lo stesso. 10 anni fa una collezione moda era composta da 500 pezzi e di questi 50 diventavano oggetto di scatto, adesso vengono richiesti 100-150mila scatti con la qualità della cinquantina di immagini di un tempo. Se si considera che le foto erano usate soprattutto per i cataloghi e una comunicazione essenziale, si può comprendere come prevalesse la comunicazione del marchio più che del singolo prodotto con variabile di tessuto e colore.

L‘e-commerce ha contribuito a far maturare rinnovate esigenze sia in ambito consumer che b2b.

Non sono più sufficienti fotografie a bassa risoluzione su sfondo bianco, come succedeva appena cinque o sei anni fa. Adesso sono necessarie immagini ad alta risoluzione di tutta la collezione, per ogni stagione, in tempi brevi e a costi sostenibili. Per altro si è passati da due stagioni a tre e, considerando anche il fast fashion, non c’è mai un periodo di sospensione. È lo shoowroom digitale ad aver davvero cambiato le regole del racconto del prodotto: una grande firma arriva a gestire ogni stagione oltre 70mila scatti.

“Tutto questo ti obbliga a pensare a nuove strategie e a industrializzare i processi”, spiega Andrea Turazza, AD di Hyphen. “Viene coinvolto ogni settore interno all’azienda, dal marketing ai responsabili prodotto. La criticità è quella di abbinare la qualità alla produttività“. E in tal senso non tutti i fotografi hanno colto il potenziale di questa transizione. John Lasseter di Pixar deve aver vissuto un’esperienza simile quando in Disney dialogava con i creativi. “Oggi ci sono due tipologie di fotografo. Quello che vuole una bella foto e quindi ne realizza tre magnifiche che insieme non funzionano. E quello che ha capito e diventa elemento della filiera produttiva”. Concentrarsi solo sul risultato creativo, mettendo in secondo piano il resto, fa ridurre di un terzo la produttività rispetto alla piattaforma di soluzioni Hyphen.

“Abbiamo creato set, modalità operative e strumenti per mantenere inalterata la qualità creativa dello scatto ma ragionando in ottica ottimizzazione“, aggiunge Turazza. “Parliamo di shooting list già in console, codici prodotto, shooting view con tipologie di scatto per ogni categoria di prodotto e canale ricevente, cruscotti per la cronologia di avanzamento lavori, etc.”.

In sintesi il principio è quello di governare un processo produttivo coniugando le esigenze produttive dell’industria e quelle creative del brand. La chiave di volta è nel format. “Se un cliente vuole la luce del sole a mezzogiorno di uno specifico luogo per gli scatti ci sono due opzioni: mi reco sul posto oppure creo un format che ne riproduce la situazione”, puntualizza Turazza. “Ragionare per singola foto e per format è diverso”.

Shooting View

Shooting View è uno strumento che consente, per ogni categoria prodotto, di definire le immagini necessarie durante l’intero ciclo di vita di un manufatto – da quando viene pensato a quando viene dismesso. Agisce soprattutto come strumento di ottimizzazione progettuale poiché permette di stimare costi e tempi di produzione dell’intero processo di produzione dei contenuti, non solo di una porzione di esso. Il controllo di fatto torna in mano al decision maker. Produzione, qualità, scelta del trattamento creativo e altri passaggi concorrono a fornire omogeneità al progetto, ridurre l’attività di post-produzione, ridurre i tempi e ovviamente i costi.

Si pensi ad esempio alla gestione degli elementi cromatici, che in post-produzione sono molto più complicati da attuare rispetto agli interventi sulle forme. Con Shooting View si lavora con profili e background definiti in fase progettuale; in post-produzione vengono curati solo quegli elementi discrezionali e non tecnici. “Il risultato è che la qualità media aumenta e una parte del tempo guadagnato dai processi più ripetitivi può essere dedicato alla creatività“, sottolinea Turazza. “Nel momento in cui fai shooting view le aree stile, IT, prodotto e marketing sono costrette a parlarsi. Con l’approccio a compartimenti stagni spesso ognuno subisce la decisione dell’altro”. Il progetto definisce e comanda sulle competenze: la gerarchia sfuma e declina sul confronto, un compromesso sulla strada dell’eccellenza produttiva.

Oltre l’organizzazione a silos, un approccio sistemico.

Nelle imprese complesse spesso si fa ricorso a silos organizzativi, ovvero dipartimenti verticali distinti in relazione alla competenza. Uno dei limiti è che tendono a ragionare in ottica singolare invece che globale. E così in casi di processi a cascata è come se i reparti replicassero le relazioni tra clienti e fornitori pur appartenendo alla stessa realtà aziendale (!). Gli effetti collaterali sulla flessibilità, su costi e tempi sono devastanti. Basta un granello nell’ingranaggio per rallentare il raggiungimento degli obiettivi. Senza contare il gioco delle responsabilità che oscura le criticità emerse e complica l’adozione di eventuali soluzioni.

“A volte siamo a noi a presentare i colleghi che lavorano nella stessa impresa. La nostra efficienza è sulla filiera e non sulla singola necessità. A un fotografo probabilmente gli complichi la vita, ma quei secondi in più per lui diventano ore in meno nella filiera”, spiega Turazza. Il reparto informatico spesso è compresso da quelli marketing e creativi, mentre in questa transizione diventa fulcro per la gestione dei dati e dei collegamenti dei sistemi.

Una rivoluzione sotterranea

“Non stiamo facendo nulla di diverso da altri ambiti come la produzione e la logistica”, conclude l’amministratore delegato Andrea Turazza. “Stabiliti gli obiettivi, ci si affida allo strumento concettuale e digitale più efficiente”.

“Il format può diventare uno strumento potentissimo nelle mani di un fotografo dalla grande capacità di visione. Il direttore creativo continuerà a stabilire l‘arco narrativo di una firma, ma a far scoccare la freccia saranno sempre l’art director e chi stabilisce gli scatti. Non è più un lavoro di cattura di qualcosa, bensì di conduzione verso una meta”.